为积极响应广东省关于深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”的号召,根据校团委部署要求,在学院 党委指导下,今年暑期,我院共有6支实践团队参加本次“三下乡”社会实践活动,参与师生人数超过90人,包含优秀的党员同志和港澳台侨学生,他们以实际行动助力乡村振兴,为乡村发展贡献青春力量。

(一)暨南大学“国暨”青年乡村振兴实践团:

团队成员:

谢璐璐、何嘉妮、柴永昌、甘佳禾、王春淼、Kai Xin Wu、林炜杰、黄筑瓴、周虹屹、何雪玲、

何一澜、ALQAHTANI ENAS ABDUL SHAKUR M、HAWAA MOHAMMED AHMED AL-

FURAS、何卓凡、Barbara Lipnerová、Emitta Johnson、Kaviya

指导老师:

闫昕、封小龙、尹秋颖

实践地点:

广东省惠州市博罗县

1.让博罗茶走向国际舞台:

通过为期一周的活动,实践团实地考察调研了岚滋茶园、柏塘·万亩茶园和惠州市茶文化促进会,了解现代化制茶工艺和手工制茶技艺相得益彰的博罗茶产业发展情况,见证了茶产业带动人民脱贫致富、乡村振兴的生动实践。此外,团队成员积极寻找历史文化传承之路,深化文明交流互鉴,他们积极用镜头拍摄短片形式宣传罗浮山当地文化,精心制作多语种短纪录片《镜头下的故事》来讲述博罗茶乡发展新篇章,进一步增强罗浮山文化影响力及传播力。

2.搭建海外市场让农产品出海

活动期间,实践团与博罗县政务服务和数据管理局、中国出口信用保险公司涉外法务部门展开三方交流会。实践团成员们集思广益,就挖掘农产品的历史文化、打造农产品品牌故事、开展文化体验实践活动、设计农产品文化包装和形象设计等方面提出可行性路径。

实践团还与罗浮山国药公司深入交流,就打造中医药品牌,推动校企合作,创新药品研发和成果转换,培养高素质中医药人才,深度服务博罗“中草药种植+药企+健康服务”的生命健康产业发展模式建设等达成共识。

此外,针对大湾区市场的拓展,实践团也将在农产品品牌建设、宣传推广、渠道搭建等方面,与广东南方乡投产业发展有限公司开展深度交流互动。

3.文化为桥,讲好中国故事

实践团此次还与惠州侨邦教育开展了“中国文化交流会”活动。双方就留学生在华学习生活、中华优秀传统文化、博罗社会实践等话题开展了热烈的讨论。实践团的成员们纷纷表示,此次“百千万工程”三下乡经历让他们感触颇深,深刻感受到了中国乡村的变化发展和文化传承,惠州的风土人情、历史文化更是让他们恋恋不忘。他们也将坚持致力于做中外文明交流的使者,续写他们的中国故事。

下一步,实践团将以此次实践活动为契机,持续以文化引领,为推动国际商贸合作、让博罗特色产品走向世界、为乡村振兴与文化传承贡献力量,彰显暨南学子的全球视野与青春担当。

(二)暨农食创:

团队成员:

王炯文、刘晓宇、李桐欣、潘辰安、吴敏瑜、袁子沛

指导老师:

蒋鑫炜、杨璐瑶

实践地点:

广东省阳江市闸坡镇海陵岛珍珠马蹄种植基地

暨南大学国际学院“暨农食创”团队深入田间地头,通过持续一周的实践活动,实地考察珍珠马蹄种植情况。在当地农民的指导下,团队深入珍珠马蹄种植基地,亲自参与珍珠马蹄采收工作,学习珍珠马蹄一系列加工流程,并与种植基地负责人交谈,了解珍珠马蹄产业发展现状与技术壁垒,收集相关资料,为后续研究提供基础,也让学生真正从实践中获得知识。

团队与当地政府召开座谈会,会上,双方深入探讨了珍珠马蹄特色产业的发展趋势与存在问题,为海陵岛珍珠马蹄产业提出有效建议,促进珍珠马蹄与海陵岛旅游资源结合,以通过农业带动旅游业的发展,实现一二三产业融合发展。

团队完成一篇推文,一篇报道,在南方+、暨南大学团委与国际学院公众号发布,不仅扩大对于海陵岛珍珠马蹄的宣传、增加知名度,扩大品牌影响力,也将校企合作进一步深化,真正做到“产学研”融合发展。

暨南大学“暨农食创”团队在暨南大学-海陵岛珍珠马蹄现代农业产业园科产教融合实践教学基地牌子下留下了珍贵的合影,标志着双方在珍珠马蹄产业发展上迈出了前进步伐。

(三)“暨媒宣创”珍珠马蹄实践团:

团队成员:

张渝曼、甘佳禾、李嫣、张悦桐、蔡峥、黄筑瓴、梁愉曼、林浩毅、胡杨

指导老师:

杨璐瑶

实践地点:

广东省阳江市江城区海陵岛闸坡镇

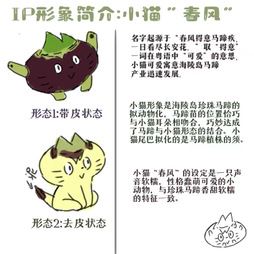

在为期一周的实践活动中,团队也深入当地村庄进行了采访与调研,在充分了解当地各类产业现状与发展困境后,团队成员还提出了设计珍珠马蹄形象动漫IP以及IP系列微信表情包的构想,希望能够通过IP形象创新形式的建立,通过微信表情包这一新型推广形式,助力当地“农商文旅”模式发展。

“暨媒宣创”实践团利用新闻与媒体专业优势,以当地特产珍珠马蹄为创作原型,设计了一只马蹄猫猫的动漫形象。小猫取名为“春风”,起源于“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,寓意海陵岛珍珠马蹄产业迅速发展。这一形象将珍珠马蹄的形状与小猫的头部巧妙结合,生动可爱。这一创新举措旨在提升珍珠马蹄产品的附加值和市场竞争力,更为海陵岛“农商文旅”融合发展模式的探索提供了宝贵的经验和启示。

通过实地走访与深入调研,聚焦当地共撰写了两篇推文,整理出一份新闻总稿,完成一篇人文关怀采访稿。计划此类文章将在南方网、阳江发布、暨南大学国际学院公众号等多平台展示,这些成果不仅展示了海陵岛特色产业的发展现状与乡村振兴的规划蓝图,还融入了实践团队的思考,为当地农企的发展乡村振兴提供了暨南人的智慧。

同时,实践团还通过镜头展现海陵岛美丽的自然人文风光,以及暨南青年以独特视角与智慧助推乡村振兴的动人瞬间,讲述了多个精彩的故事。实践团制作并发布了一条记录珍珠马蹄种植、加工与销售流程的创意纪录片《马蹄的故事》,一条海陵岛宣传片和两条下乡体验vlog视频,助推当地“农商文旅”产业发展与品牌建设,同时展现了暨南青年下乡助农的风采。

另外,实践团将继续通过各种渠道发布推文与新闻稿等文字类成果,以及宣传片、纪录片等视频类成果,结合当地企业与政府的具体规划和发展需求,充分利用实践团资源与专业优势,持续性地为海陵岛乡村振兴提供策略建议,助力农业现代化发展,宣传海陵岛的自然与人文资源,推广乡村振兴的故事与经验。

(四)“暨寻围楼,做燎原之火”实践团:

团队成员:

蒋文睿、黄琬淳、郑宇、张家浩、赵灿鑫、张安琪、罗天铭、伍欣、李欣陶、蒋宇轩、

陈绮筠

指导老师:

夏旖、封小龙、何思琦

实践地点:

广东省韶关市始兴县

暨南大学国际学院“暨寻围楼,做燎原之火”实践团奔赴乐昌、韶关,开展了一场别开生面的围楼文化宣传与调研实践活动。实践团通过课堂宣讲、实地考察、参与非遗时装周等多种形式,深度挖掘韶关围楼的历史文化价值,为当地围楼文化保护与旅游发展贡献力量。

1.围楼文化主题宣讲:

实践团走进乐昌市乐城第二小学和金苗幼儿园,向孩子们讲述围楼的起源、建筑特色和文化内涵。实践团在课堂中引入歌曲教学和绘画手工的创意形式,寓教于乐,以更新颖的方式传播了围楼文化。

2.围楼实地调研考察:

实践团前往韶关市始兴县罗坝镇,与当地政府人员进行深入交流,了解罗坝镇围楼文旅现状及发展规划,并实地走访了长围、红围、罗围等著名围楼,掌握了围楼旅游发展的实际情况,并对围楼文化保护和旅游开发提出了建设性方案。

3.服装节开展&创意摊位:

在当地政府邀请下,实践团参与了“百年围楼·国潮兴生”非遗国际时装周的前期筹备和秩序维护等工作。在此期间,实践团也开设了创意摊位向海内外游客提供互动机会,将围楼文化传播到五湖四海。

4.调研结果汇报展示:

实践团向暨南大学党委副书记、纪委书记夏泉,广东省“百千万工程”纵向帮扶队队长、始兴县党委副书记谢涛等一行领导详细汇报此次社会实践的调研成果。除此之外,团队实践结果也在市级、校级公众媒体上广泛传播,取得社会关注。

(五)踔厉“粉”发始兴实践团:

团队成员:

曾川航 欧阳萱 郑璎珞 洪靖岚 倪小越 周晓彤 曹嘉诚 许嘉豪 陈步青

指导老师:

陈嘉莉、蒋鑫炜

实践地点:

广东省韶关市始兴县

踔厉“粉”发始兴实践团在始兴地区开展了为期一周的实践活动。在老师的带领下,实践团先是走访了罗坝镇的酒姑尖酒坊、都亨家囍酒坊及当地茶庄;顿岗镇富镇强村公司、伯克生物公司、亿帝食品企业,对当地的产业现状发展有了初步的了解,让大家发现当地所需,对后续实践开展有了进一步的安排。团队分为俩组,一组6人前往隘子镇调研宰相粉现状,二组3人前往司前镇朝成企胜公司展开助农实践活动。

一组成员在调研实践过程中采用访谈调查法和实地观察法。调研小组深入隘子镇与当地制作宰相粉的工厂和小作坊进行交流学习,了解宰相粉的制作工艺以及制粉中的难题。为全面了解宰相粉的销售问题,调研小组到达隘子镇销售市场与店主进行访谈交流,为调查研究提供了实践基础;此外,在当地制作宰相粉的厂长和作坊主人的带领下,实地参观了宰相粉的制作过程,了解每一步的具体工艺。调研小组收集到了客观的影像资料,为后续研究提供了不少资源。

同时,二组来到司前镇的朝成企胜公司,在负责人游志峰先生的带领下参观完其腐竹厂及大豆产地后,帮助公司整理完善厂规、协助进行sc资格认证、开展直播助农助销等实践活动,在活动过程中,结识来自暨南大学的另一支直播助农团队和华南农业大学的三下乡实践团队,在合作中一起成长。团队于实践后分别于十九号与二十二号顺利返程。

(六)“声传漠韵,笔绘南香”三下乡实践队

团队成员:

苏慧思、梁愉曼、陈琪、周思婕、郭沐阳、武雨洁、贾凯冉、范嘉颖、陈美琪、杨程茹

指导老师:

何思琦

实践地点:

深汕合作区小漠镇南香村

为响应国家乡村振兴战略,由来自新传、国际经贸、西语及应化专业的暨南学子组成的“声传漠韵,笔绘南香”三下乡实践队,聚焦于深汕合作区小漠镇南香村,依托小漠镇南香村丰富的本土故事,通过深入挖掘当地优秀传统文化,开展一系列文化宣传与创新活动,传承并宣扬当地文化精髓,促进当地文化宣传与保护。

在实践过程中,实践团深入南香村,以文化传承与发展为核心任务,通过高效的拍摄、访谈与深入交流机制,捕捉、呈现了地方特色美食的制作精髓,精准提炼了南香村的历史脉络、红色文化遗迹,系统挖掘并弘扬了该村的独角麒麟舞、白字戏曲等非物质文化遗产的独特魅力,构筑了全方位的文化体验链路,有效促进了地方文化的传播与保护。

本次三下乡实践成果显著,团队成功产出系列文化宣传视频与图文资料,覆盖文化、美食、历史等多个维度,并广泛传播于各大社交媒体与网络平台。其中,单个视频内容在微信视频号平台已经取得了超过3000次的观看量,初步实现了南香村文化影响力的有效提升,同时,亦彰显了暨南青年在乡村振兴与文化传承中的责任担当。

“声传漠韵,笔绘南香”实践队将依托已发布的六个视频和五篇图文推广的坚实基础,不断拓宽传播渠道,进一步巩固与南香村当地的紧密合作,通过深度沟通与协商,精准把握对方的发展需求与期望,深化内容创作,持续产出高质量的推文、新闻稿等文字类成果。同时,实践队将充分发挥自身的资源与专业优势,广泛宣传南香村独特的自然风貌与人文底蕴,为南香村的乡村文化振兴事业注入源源不断的动力。

(文字/各实践团队提供、图片/各实践团队提供、编辑/谢璐璐、

初审/封小龙、复审/宋京松、终审/闫昕)